侵袭性大B细胞淋巴瘤(LBCL)是非霍奇金淋巴瘤(NHL)的最常见亚型,包括弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)、高级别B细胞淋巴瘤(HGBL)和原发性纵隔大B细胞淋巴瘤(PMBCL)。R-CHOP方案显著改善了LBCL患者的远期预后,然而约20%-50%的患者预后仍不佳。

总代谢肿瘤体积(TMTV)是结内和结外所有病变代谢体积的累加,可以反应确诊时患者的肿瘤负荷。既往研究报道,确诊时高TMTV与患者生存结局较差相关。循环游离DNA(cfDNA)是指存在于体液中的细胞外DNA片段。肿瘤细胞凋亡导致循环肿瘤DNA(ctDNA)升高,因此癌症患者体内cfDNA的浓度较高。随着技术进步,下一代测序(NGS)和PCR能够检测ctDNA中的体细胞变异。已有研究证明,淋巴瘤确诊时的ctDNA载量高与预后较差相关。基于此,有研究者评估了基线TMTV与ctDNA载量在初诊侵袭性LBCL患者中的预后价值。

研究方法

该观察性单中心研究的患者纳入标准为:年龄≥18岁;初治LBCL,包括DLBCL-非特指型(NOS),双打击(DH)或三打击(TH)或非特指型HGBL和PMBCL;可接受以蒽环类药物为基础的化疗+抗CD20单克隆抗体的一线治疗;有可用于cfDNA分析的确诊时的血液样本。该研究也纳入了低级别NHL转化为LBCL的初治患者,以及HIV血清学阳性的患者。研究者通过NGS技术检测cfDNA,以计算ctDNA载量。

研究结果

01、患者临床特征

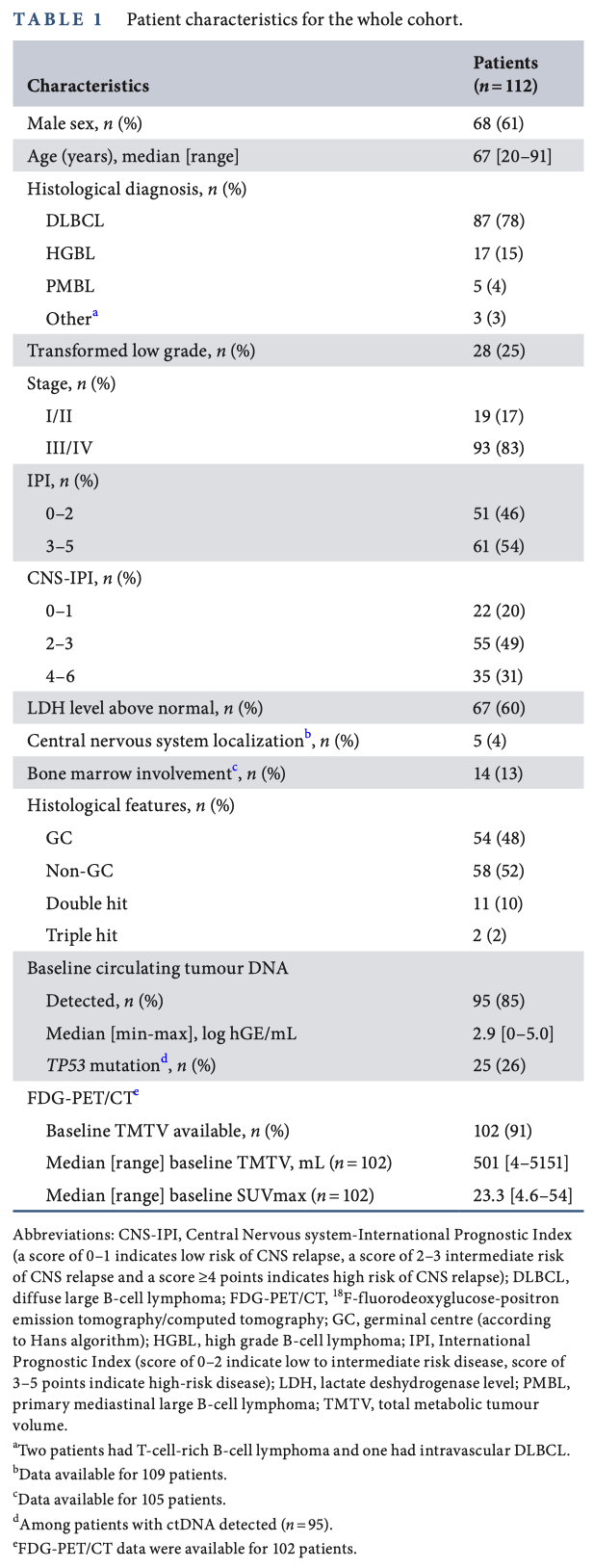

该研究纳入了2017年5月-2020年12月的112例初治LBCL患者。87例患者为DLBCL-NOS,17例为HGBL,5例为PMBCL,2例为富含T细胞的B细胞淋巴瘤,1例为血管内DLBCL。28例(25%)患者为低级别淋巴瘤转化而来的LBCL。所有患者的中位年龄为67岁。依据Ann Arbor分期,93例(83%)患者为III/IV期。61例(54%)患者的IPI评分为3-5。接受R-CHOP和R-CHOP-like方案的患者分别为83例(74%)和11例(10%)。所有患者的具体临床特征如表1所示。

表1.所有患者(n=112)的临床特征

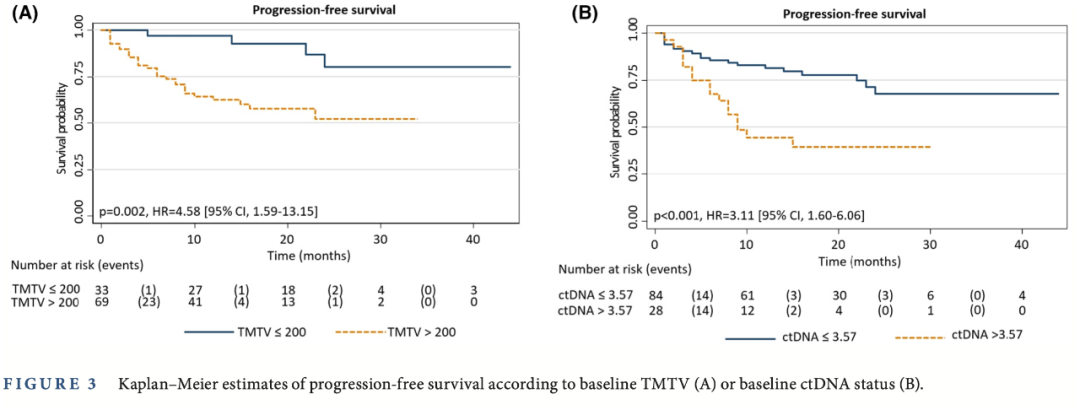

中位随访时间为17(3-44)个月。在所有患者(n=112)中,102例患者可获取确诊时的TMTV结果。102例患者的中位基线TMTV为501mL(4–5151mL)。基线TMTV临界值为200mL,这一临界值为评估基线TMTV与PFS之间相关性的最佳临界值。在单因素分析中,与基线TMTV低的患者相比,高基线TMTV(>200mL,n=69)的患者的1年PFS率显著降低(64% vs 97%,p=0.002,HR=4.6[95%CI:1.6–13.2])。在R-CHOP-like亚组中,高基线TMTV与较差的1年PFS率显著相关(p=0.001,HR=7.49[95%CI:3.47–16.17])。cfDNA样本的平均覆盖深度为518UMI(177×−1500×)。在所有患者(n=112)中,95例(85%)患者检测到至少1种突变。每例样本的非同义突变中位数为7(0-30),TP53、PIM1和KMT2D是最常见的突变基因。基线ctDNA载量的中位值为3.15 log hGE/mL(1.4–5.0 log hGE/mL)。ctDNA临界值为3.57 log hGE/mL,这是分析基线ctDNA载量与PFS之间相关性的最佳临界值。在单因素分析中,与基线ctDNA载量低的患者相比,ctDNA载量高(>3.57 log hGE/mL,n=28)的患者的1年PFS率显著降低(44% vs 83%,p<0.001,HR=3.1[95%CI:1.6–6.1])。在R-CHOP-like亚组中,基线ctDNA载量高与较差的1年PFS率显著相关(p<0.001,HR=3.12[95%CI:1.31–7.42])。依据基线TMTV和基线ctDNA载量分组的患者的PFS结果如图1所示。

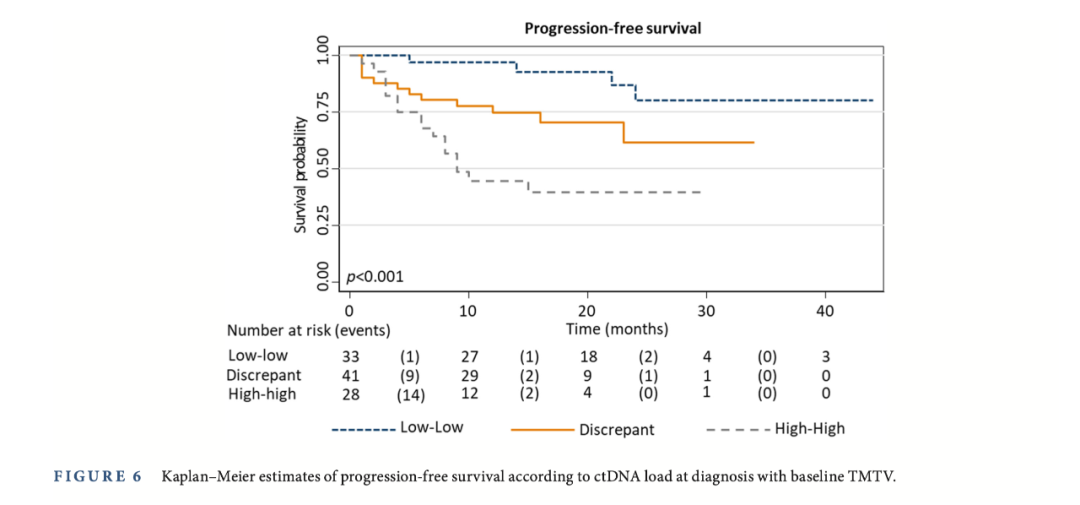

基线ctDNA载量与TMTV之间存在显著的相关性(p<0.001)。研究者结合基线TMTV和ctDNA载量,发现三组患者的PFS预后明显不同:基线TMTV和ctDNA载量均高于临界值的患者(n=28)的1年PFS率低于两个值不一致的患者(n=41;ctDNA低而基线TMTV高)或两个值均低于临界值的患者(n=33),三组的1年预估PFS率分别为44%、78%和97%(P<0.001),具体结果如图2所示。将TMTV和ctDNA作为组合变量纳入多因素分析中,结果表明IPI评分和组织学亚型与PFS显著相关。

研究结论

该研究表明,基线ctDNA载量结合基线TMTV有助于改善侵袭性LBCL患者的危险分层,能够更好、更早地识别极高危患者,使这些患者可以更早的从新型疗法(如CAR-T细胞治疗、双特异性抗体)中获益。